48歲的出門問問創始人李志飛慵懶地坐在我對面的沙發里,眼前這個創業13年的工程師,早已沒了早年“什么都想試一把”的沖勁,取而代之的是一種近乎偏執的篤定。從去年開始,他做了一個大膽的決定,給公司做“減法革命”。

“‘造輪子’本來是我作為工程師最大的樂趣,但這的確給過去的出門問問造成了很大困擾。”李志飛坦言道。

時間倒回至2024年4月24日這天,出門問問打著“AIGC第一股”的旗號在港交所上市。但IPO后的首次業績報告卻差強人意。直到最近,出門問問才接近扭虧轉盈的狀態。

在這其中,除了營收上漲,上文所提到的“減法革命”就是另一大關鍵因素。

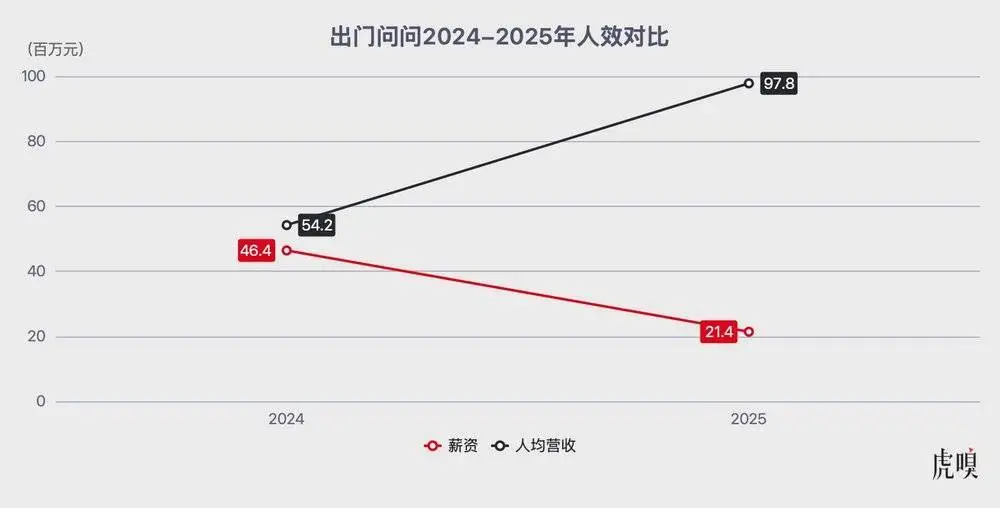

據出門問問2025年中期業績公告,公司研發支出從去年的5500萬元縮減至3800萬元,其中薪資由去年的4600萬元下降至2100萬元。而另據虎嗅獨家獲悉,出門問問從2024年年中的不到400人削減至如今的不足200人,其中研發人員規模減少了約三分之二。

在出門問問的語境下,“減法革命”具體指,通過給公司做減法的方式讓公司業務更聚焦,這里的“做減法”包括精簡業務線和裁員兩種方式,這樣才得以控制成本。但這場“減法革命”也并非是簡單的成本控制。對李志飛而言,砍掉冗余人員、縮減研發開支,本質上是對AI行業趨勢的判斷,更是對公司發展路徑的重構。

在控制成本之外,李志飛還希望達到的效果是,用更少的人力,完成更多的工作。所以,在這場大刀闊斧的精簡背后,還藏著李志飛最近近乎癡迷的新愛好:一套由他親手設計的Coding Agent軟件,最初由李志飛親手敲代碼搭建框架,中后期拉來研發團隊進群修補。

虎嗅了解到,這套Coding Agent軟件目前實際上扮演著出門問問這家公司運轉的“軸心”。而它本質上,是一家公司試圖通過AI徹底改變以往管理體系和組織體系:從押注AI錄音筆TicNote搶占硬件賽道,到死磕Coding Agent打通管理鏈路,再到提出“組織AI化”重構內部協作。出門問問正在經歷的,是一場從組織架構到產品邏輯的AI轉型劇情

作為工程師出身的管理者,李志飛從不避諱自己的“管理短板”。“跟做制造、零售的同班同學比,我真不擅長管人。”他笑著說。為了補上這塊短板,也為了讓出門問問這家AI公司找到適配的組織邏輯,他干脆把自己的技術執念搬進了管理 —— 這套Coding Agent,既是給公司定制的管理工具,也為了篩選出他心中的“理想員工”。

簡單來說,這款Coding Agent軟件可以實現讓李志飛實時地看到他的工程師們在做什么工作。從代碼生產到代碼修改,再到產品驗證階段,出門問問的每一個人都可以通過Coding Agent查看每一個動作的痕跡,實現完全透明化。

在李志飛的規則里,研發人員的工作必須徹底透明。比起聽工程師們 “把項目講得天花亂墜”,他更愿意直接翻代碼:一行行敲出來的指令,比任何口頭匯報都更直觀;功能迭代的痕跡、問題修復的細節,都藏在代碼里。

可這種 “直接看代碼” 的管理方式,在當下職場里顯得有些格格不入。大多數工程師習慣了代碼的“私密性”,不愿讓自己的工作細節被如此直白地審視。于是,在出門問問這場AI進化過程中,一部分人選擇離開,另一部分人則在適應中留下。在李志飛看來,這是一場必然的“篩選”。

有知情人士告訴虎嗅,“Coding Agent”這個項目在出門問問內部已經存在了超過半年。而其實早在半年前,李志飛就提出來一個概念叫”組織AI化”。當時,李志飛還在內部提出要“取消中層”。而Coding Agent這款產品的誕生,也正是脫胎于這些概念。

“取消中層”,會成功嗎?

2024 年 9 月,杭州湖畔大學的課堂上,馬云關于組織管理的分享讓臺下的李志飛陷入沉思。聽完之后,李志飛的直觀感受是,自己一定學不來。在一部分管理者眼中,和員工聊天談心是一件快樂的事情,但在李志飛眼中,這很痛苦。

相比于華為、阿里等巨頭所依賴的一套“使命 - 價值觀 - 文化 - 目標”管理體系,技術出身的李志飛并不擅長這些。

但他同時也看到了存在于出門問問這家上千人公司的“組織管理短板”問題,他毫不避諱地向虎嗅承認“我們的組織能力太差了”。

在李志飛口中,“組織能力差”指的是,出門問問過去組織架構帶來的弊病——從老板到一線員工之間,隔著總監、經理等多個中間管理層,而這些層級往往卻只負責 “開會分配任務”,不直接創造價值。這也是為什么李志飛提出要“取消中層”。

在過去,他希望執行層做的工作,與執行層實際工作產出之間永遠存在“鴻溝”。李志飛認為,這個“鴻溝”是“中層”導致的。從老板的角度去看,李志飛認為他無法辨別員工向他匯報內容的真實性;而從員工角度去看,李志飛認為,員工無法真正理解老板所表達和所希望達到的。

在李志飛的設想中,他希望用AI來改造組織,具體是指上文提到的Coding Agent。在他親自設計的Coding Agent里,每一行代碼的修改痕跡、每一個功能的迭代細節,都在他的視野里清晰可見。在他眼中,研發部門的絕對透明化,可以消除信息壁壘。這種透明化正是李志飛希望達到的效果——讓一切有跡可循、每一個動作和交付都可以落到實處。

在出門問問,被AI改變的,不只是“中層”這個層級的“淡化”。此前,出門問問內部的信息壁壘還存于產品經理與市場部之間。在一家科技公司,產品經理與市場部溝通時,常因 “語言障礙” 陷入低效循環:產品經理先內部討論亮點,再與市場部對齊,接著還要跟 PR 等部門反復開會,一個月下來,最終確定的推廣點可能早已偏離核心。

據李志飛介紹,目前市場部可以直接訪問 Coding Agent 中的代碼文件,拖動文件后就能向 AI 提問 “這個功能是什么”“和競品有什么區別”,整個過程無需冗長會議。

而在這種完全AI化的管理理念下,出門問問的考核邏輯也被重構了。過去,出門問問對員工的考核偏向主觀,用李志飛的話說,經常是“聽員工講得天花亂墜,卻不知道實際在做什么”。

但在Coding Agent系統中,員工寫的每一行代碼、修改的內容、上線后的調用量,甚至代碼對應的營收貢獻,都能被清晰追蹤。“你的工作有沒有成績,不用說服我,說服 AI 就行。” 李志飛舉例說,就像美團和滴滴的系統會自動計算外賣員和司機的收入,無需管理層干預。

李志飛希望讓Coding Agent充當這個“裁判”,績效、360 度考評這些傳統方式,在他看來都將變得不再重要。

而這個純AI化的組織模式最重要的,甚至可以說它的終極目標就是“消除層級”。在李志飛的設想中,老板可以直接與一線員工溝通,中間環節被徹底砍掉。未來也不會有中間管理層、不會有層級,所有人都能圍繞任務高效協作。

為了實現這個目標,李志飛不惜用“減法”篩選員工。

過去一年,出門問問的減員分兩類:一類是業務線縮減帶來的必然調整,另一類則是 AI 化組織模式下的“自然淘汰”,不適應透明化管理、跟不上協作節奏的人,只能陸續離開。

只有適配這套體系的員工,才能陪出門問問走下去。對此,李志飛的態度很堅決。

然而,對于這些減員行動、對于李志飛的“組織AI化”實驗,并非出門問問的全部員工都支持。有接近出門問問的知情人士向虎嗅這樣描述李志飛,“他是很典型的精英主義,很多時候,他根本無法理解執行層的員工。”

但這種組織AI化的嘗試,依然給出門問問帶來了一個好結果。據出門問問2025年中期業績報告顯示,集團人均營收從2024年同期的54.2萬元飆升至97.8萬元,近乎翻倍。

盡管如此,這并不能證明Coding Agent是百分百成功的。至少從目前來看,李志飛還遠未看到他理想中的組織形態,同樣Coding Agent也不是目前最完美的一版。 有接近出門問問的知情人士告訴虎嗅,目前在出門問問內部,“中層”也并沒有完全取消,也就是說這場AI對于組織體系的改變還在進行之中。

虎嗅向接近出門問問的知情人士了解到,Coding Agent給研發部帶來積極變化的同時,也帶來了新的挑戰:雖然老板可以直接看代碼了,整體效率確實有提升;但是Coding Agent產品本身存在的代碼問題修復起來也很耗時。“經常遇到的情況是,改這個問題本身的時間遠超過了使用Coding Agent節省出來的時間。”上述人士告訴虎嗅。

李志飛的認知之變

回顧出門問問過去13年的創業歷程,這家公司經歷的幾番調整,都離不開創始人李志飛在心態上發生的變化。

可以說,李志飛本人的認知轉變,也是這家公司轉型的深層邏輯。

作為一名工程師,“創新”或者說那種什么都想嘗試的沖動,是他與生俱來的。以前的李志飛,盡管很清楚地知道“不能重復造輪子”,但當他回憶起過去出門問問的發展歷程時,他坦誠地告訴虎嗅,“過去造輪子本身就是我最大的樂趣,但后來我意識到了問題。”

這種“造輪子”的沖動,也確實曾讓過去的出門問問陷入困境。早年做智能手表時,公司選擇用高通芯片、谷歌系統,試圖在AI、硬件、商業模式上同時創新,結果研發復雜度遠超預期,資源被嚴重分散。

然而,對于彼時的出門問問而言,要讓投資人看到結果,就不能無限地耗費資源。

李志飛從中吸取的教訓是,讓創新邏輯變得更加務實,即不挑戰非核心的復雜度,只在自己的優勢領域深耕。

在硬件上,出門問問不再試圖改變產品形態,而是選擇供應鏈成熟的硬件載體,將核心精力放在軟件和AI上。

在軟件上,今天的他,放棄了做大模型的想法——“坦白來講,這點兒投入不可能搞大模型的。”李志飛說道。在他看來,大模型如今已是“商品”,就像移動互聯網時代的芯片,真正的機會不在于造芯片,而在于用芯片做出像抖音這樣的爆款應用。

為了克制自己“喜歡嘗試新事物”的沖動,李志飛需要找到一個出口。而今天,這個出口就正是Coding Agent。他每天將大部分時間和精力都花在這款軟件上,盡管出門問問是一個軟硬件兼備的AI公司,但在李志飛眼中,Coding Agent才是整個公司的基石。而在Coding Agent背后,其本質是“AI+效率”,而這同樣也貫穿于出門問問的公司戰略中。

今年,是出門問問走過的第十三年。外界對于這家公司和其創始人李志飛都有著褒貶不一的評價。然而,這位在外界看來帶著幾分 “固執” 的創始人,似乎并不會在意外界的看法。同樣地,對于他想實現的“組織AI化”這件事情,他堅信Coding Agent一定會成功,就像他過去堅信所有他曾試驗過的想法一樣。

的確,從業績報告上看,李志飛的這一實驗已經算是一個好的開端,也印證了方向的初步可行性;但從“組織AI化”的終局來看,尚需時間去驗證;以及李志飛口中的“取消中層”到底能否真的實現,也需要繼續觀察。

就在出門問問發布2025年中期業績的一星期后,虎嗅與出門問問創始人李志飛進行了對話,在AI推動組織轉型之外,李志飛也向我們分享了他對于公司創新和節奏的思考,關于這部分的內容我們以對話實錄方式呈現于下,內容有刪減:

虎嗅:從2024年到2025年,你們有一個很大的轉型,就是軟硬件更加緊密地結合起來了。在這個中間你們克服了什么挑戰?

李志飛:對于一家做軟件的公司,他們要去做硬件,可能會恐懼供應鏈,但我們從2014年就開始做硬件,所以并不會恐懼這方面。

但我覺得對我來說的挑戰是,不要什么都想創新,因為執行起來是要投資源,投人力,投精力的。

比如硬件的研發我們本身不要去挑戰它的研發復雜度。現在我們還是以軟件、AI為核心,硬件就是盡量合作,不要自己去改變產品形態。比如現在大家覺得眼鏡比較好,但這個技術復雜度太大了。那就不要去挑戰它。選擇一個形態、供應鏈技術都比較成熟的,我們主要做軟件。

虎嗅:從創新這個角度,你是什么時候開始意識到不應該什么都要去創新?

李志飛:因為我們曾經就什么都想去做。我的心路歷程是作為一個工程師,會對什么都感興趣,即使別人說了不要重復造輪子,但造輪子本身就是我最大的樂趣。

比如我們之前做手表非常復雜,用高通芯片、google系統,最后的問題就是研發非常復雜,因為AI、硬件、商業模式都想創新。但資源是有限的。別人給我們融資是看結果的。

所以最后還是要聚焦,了解你的能力和資源,我現在覺得Agent本身和別人做的不一樣是有機會的。

虎嗅:這個邏輯可能適用于做硬件,那做軟件也是一樣的邏輯嗎?

李志飛:你是說大模型吧?坦白來講,這點投入不可能搞大模型的。DeepSeek出現之后我們要往前看,大模型我的確做過,但現在大模型對我來說就是個商品,我只要能夠真正理解它,我就能創造出更厲害的產品。

就像移動互聯網時代,剛開始芯片廠商想做手機,手機廠商想做芯片,但后面發現是不可能的。現在同樣地,可以把大模型看成芯片,應用就看成手機,或者是手機里面的那個抖音。所以想想你應該把主要資源花在什么地方?

虎嗅:作為一個本身很喜歡探索的工程師而言,你怎么避免自己這種喜歡創新的沖動?

李志飛:這確實是真實發生的,就比如我們在做的《飛哥說AI》這個公眾號,它就是一個很好的實踐。它不僅僅是一個內容平臺,更像是一塊“思想試驗田”,讓我們能用一種輕量、可控的方式,去系統化地沉淀和驗證那些前沿、甚至尚未完全成熟的想法。所以很多時候你總得找到一個代價比較低的“出口”。

虎嗅:那現在這個“出口”在哪?

李志飛:現在出口就在這個軟件上(Coding Agent)。我現在發現對自己越來越了解,我是一個興趣變化很快的人,不專注這是我的毛病,可能一會兒對這個東西就不感興趣了。

但Coding Agent做出來后我每天花大量的時間在上面。因為現在很多的coding軟件我會嫌棄它們,雖然我自己做的也會嫌棄,但我可以一直改。相當于我把我的全部時間都消耗在這里面,就可以緩解這種沖動。

虎嗅:感覺你現在更多的時間都放在這個agent上面,但你們除了軟件還有像TicNote這樣的硬件,它們會讓你覺得割裂嗎?或者你的重心在哪?

李志飛:會有一些割裂,但是我覺得不重要。我現在做的這個事情,我認為是整個公司的基石。因為用到研發上,只有把這些夯實,才能完成更復雜的任務。